6 de setembro de 2016. Caso estivesse vivo, Sidão Tenucci completaria hoje 62 anos de idade.

Em homenagem a um dos ícones do surf brasileiro, HARDCORE publica a matéria lançada em 5 outubro de 2015, data em que o “Surfista Peregrino” (título de um de seus livros) perdeu a batalha para um câncer no cerebelo.

A matéria especial foi publicada na HARDCORE, edição 306, de maio de 2015.

♦ ♦ ♦

Por Reinaldo “Dragão” Andraus

Fotos dos álbuns do Sidão

“ALMA ACIMA DA RAZÃO”

Osurfista paulistano Sidney Luiz Tenucci Junior já foi uma das personalidades mais poderosas do surf brasileiro, mas tudo começou como uma brincadeira de infância, regada por um ambiente mágico, a praia de Pitangueiras, no Guarujá.

O surf tomou o centro de sua vida, de seus negócios — a OP do Brasil. Viajar e surfar moveram seu espírito peregrino em busca de algo maior. Nos anos 2000, foi autor de três livros. A sua jornada, cheia de feeling, se confunde com a evolução do surf brasileiro, em doses bem regadas de todas as vertentes do estilo de vida.

Sidão nasceu em 1954 na capital paulista, se formou em jornalismo na USP, começou a surfar com 13 anos, descobriu o rumo que queria dar para sua vida depois de sua primeira surf trip, para o Peru, em 1972, aos 17 anos. Viajar atrás de ondas e cultura(s) passou a ser a sua meta. Para atingir esse objetivo, teve de arregaçar as mangas e trabalhar. Dropando as ondas que a vida foi lhe apresentando, montou um império. A vocação jornalística, de escritor inveterado ficou latente, nunca sufocada. A busca pelas fundamentais ondas do planeta logo o levaram à Meca do Surf — o Hawaii. Em 1975, houve a primeira “invasão” de brasileiros ao North Shore, cerca de 20 surfistas, entre paulistas e cariocas. Sidão era um deles e viveu intensamente sua primeira “experiência havaiana”.

SIDÃO – O Hawaii muda as pessoas de uma certa maneira, cada um tem uma experiência. Enfrentar a morte todo o dia é uma coisa traumática.

Estávamos com uma turma boa em que todos davam confiança para os outros e caíamos em Pipeline 10 pés e Sunset 12 pés. A adaptação não foi fácil. O tamanho das pranchas era uma dificuldade, eu andava com uma 5’10” no Brasil e gostava de curvas mais curtas, tive que me adaptar a uma prancha de 8 pés e aprender como projetá-la. Tomamos caldos para caramba. Quase morri, dei uma apagada em Pipeline, uma onda que me segurou demais, não cheguei a bater no fundo, mas lembro de ter perdido os sentidos, entreguei mesmo para Deus — ‘Já fui, obrigado’, e eu nos meus 21 anos. Cheguei a pensar isso mesmo, embaixo d’água — ‘Meu Deus, já vivi o que tinha que viver, já viajei para caramba, já tive várias namoradas…!’ Fiquei calmo, mas não conseguia subir. A onda me segurou, segurou… Eu tinha surfado duas ondas antes, peguei uma confiança, na terceira, já queria entubar de pé. Fiquei de pezão e na hora que ela fechou me envelopou e pegou na minha cabeça. A onda não me largava, fiquei calmão, mas comecei a perder ar, mantive a calma, perdendo ar, eu olhava para cima e via só a espumeira, o Sol. Uma hora eu comecei a engolir água, realmente, engoli legal. E aí eu pensei — vamos aí. Naquela época não se usava cordinha. No instante em que eu desisti, me entreguei de verdade, pensei – ‘Deus pode me levar, obrigado por tudo que você me deu até agora, eu vou tranquilo.’ E agradeci.

“Cheguei a pensar isso mesmo, embaixo d’água – “Meu Deus, já vivi o que tinha que viver, já viajei para caramba, já tive várias namoradas…!” Fiquei calmo, mas não conseguia subir. A onda me segurou, segurou…”

Aí comecei a subir. Eu não fiz nada. Comecei a emergir, emergir… Subi quase na zona de impacto, um pouco mais para a direita no canal. Tentei respirar, cuspindo água. Tão fraco que eu não conseguia nadar para o fundo. Comecei a bater os pés de costas para sair da zona de impacto. O certo seria ir para a zona de impacto para ser jogado para a praia, mas pensei — ‘Não tenho condições de encarar a zona de impacto agora, nem fodendo.’ Fui para o canal na paralela da praia, nadando de costas, fui até quase Rocky Point. Quase ali em Gas Chambers, já estava mais descansado e dei um sprint para a areia. Minha prancha estava em Pipeline. Deitei na areia e fiquei de lado vomitando água. No Hawaii, é cada um por si, quando entra a série, todo mundo quer livrar o seu da reta. A não ser que você estivesse vendo o teu amigo se afogar, mas ninguém me viu. Meus amigos estavam por ali, Teixeira, Wilsão, mas ninguém deu pela minha falta naquele momento. Em Pipeline, naquela época, dava para pegar boas ondas, sentávamos do lado de Gerry Lopez, Rory Russell… Não era um crowd absurdo. Tanto que eu surfei uma onda boa da série, essa que me pegou. Os caras estavam remando para fora, para escapar. Voltei para Pipeline andando, viajando, e minha prancha shape de Barry Kanaiaupuni estava ali na areia. Sentei do lado dela e fiquei meditando sobre o significado da vida.

Você entrega sua vida e, de repente, você não morre. É impactante.

Hoje, 2015, quarenta anos após essa experiência, Sidney Luiz Tenucci Junior luta contra uma segunda investida de câncer. Há mais de uma década soube que estava com câncer na próstata, tratou, voltou a surfar, para a vida normal, depois de um susto aos quarenta e poucos anos. Agora a coisa é mais séria, Sidão completou 60 anos em setembro passado, e passa por um tratamento de um tumor que teve de ser retirado de seu cerebelo.

Os depoimentos encontrados neste perfil de sua carreira foram extraídos de uma entrevista que fiz com ele em junho de 2014, coletando informações históricas para meu livro A Grande História do Surf Brasileiro, que deve ser lançado no final deste ano. Somos amigos de infância, padrinhos recíprocos de casamentos que ocorreram nos anos 80 e se dissolveram. Sidão teve duas filhas: Juliana e Isabella Tenucci, com Celina. Sidão namorou muito, um de seus hobbies prediletos (fora o surf, a música, o futebol e a leitura) desde a adolescência, mas nunca casou uma segunda vez.

Vamos voltar às raízes dessa história. Conhecer suas origens no surf.

AMBIENTE MÁGICO

O final dos anos 1960 foi talvez o momento mais mágico do surf por todo o planeta. Eram tempos revolucionários, e o surf e o Brasil da praia, independente de qualquer repressão, estava imerso nesta corrente de Paz e Amor, do Poder das Flores (Flower Power) e uma vida aberta para oportunidades. O surf era uma dessas oportunidades e cativou uma diminuta parcela da juventude que sabia nadar bem e que tinha a chance de viver perto do mar e de ter pranchas. Esses jovens moldaram um estilo de vida, que nascera na Califa e no Hawaii, para a realidade brasileira.

O Rio de Janeiro era o berço espiritual do surf brasileiro, mas a cidade do Guarujá foi palco de um ambiente para lá de especial. Nada melhor que deixar o próprio Sidão, com suas palavras, descrever esse contato com o surf e o cenário do Guarujá, um oásis nos anos 70.

SIDÃO – Parecia ser muito natural a coisa ser tão ideal, tão mágica e tão prazerosa. Na época, tínhamos 14, 15 anos… Até os 18, quando fiz minha primeira viagem para o Peru. Vivíamos em uma comunidade aqui, eu pensava: ‘Espera aí! Eu quero viver no Guarujá.’ A gente vinha no dia primeiro de dezembro, nas férias, e só voltava no dia 1 de março para as aulas. Eram três meses seguidos de praia, fora os finais de semana, feriados e o mês de julho todo. E ainda as eventuais matadas de aula, nas quartas-feiras, em que eu vinha com o Alex DuMont, surfávamos no Maluf das duas da tarde até às seis. Chegávamos em casa queimados de sol e tínhamos que contar para as mães aquela história. Era assim… O que eu preciso mais? Ondas, gatas, lugar que você podia andar de noite sem perigo nenhum. O Guarujá era totalmente território livre. Antes de fazerem a Estrada Piaçaguera-Guarujá, o acesso era apenas pela balsa, o que tornava o local ainda mais exclusivo.

O primeiro cara que eu vi surfando (não tinha praticamente ninguém pegando ondas no Guarujá em 1968), foi o meu amigo Manoel Rebello. Ele era goleiro da seleção brasileira de handebol e era o nosso goleiro na praia, nas peladas de futebol, desde moleque. Eu o conheci no surf, foi o primeiro cara que vi ‘ao vivo’ surfando, em frente ao Edifício Sobre-as-Ondas. Dos 10 anos até os 13, eu pegava onda de peito. Eu pensei: ‘Pegar ondas de peito é muito legal, mas eu quero fazer isso aí’. Minha mãe não gostava que eu ficasse pegando onda quando o mar estava de ressaca, ainda mais de peito, fui procurar uma prancha. Meu pai disse que compraria se fosse para mim e para o meu irmão Eduardo (Datcha) Tenucci. Naquela época, não havia surf shop, lojas de prancha. Que eu me lembre não tinha nada, então fomos procurar numa loja que vendia utensílios para praia, cadeiras de alumínio, guarda-sóis, esteiras (aquelas de palha). Achamos uma prancha da marca Induma. Branca com duas faixas azuis, com uma quilha encaixada com um parafuso. Deu para começar a surfar, só que dois ou três meses depois caiu a quilha, nunca mais consegui encontrar. Logo em seguida, comprei uma Glaspac MK4, já no começo de 1969, era amarela em cima e verde embaixo, bem Brasil. Era uma boa prancha, eu gostava dela, apesar de ser pesada para caramba e complicada de carregar. Era um modelo bacana, ela andava bem, era fácil ir para o bico.

A turma era nós, em Pitangueiras, Luciano Figliolia, Mané, Bento, Sergião, Serginho… Difícil lembrar de todo mundo. Tinha o pessoal das Astúrias, Roberto Teixeira, Teto, Luís Mello, Magoo, Chicão. A turma de nativos também do Guarujá, o Preto, Boi, Waltinho, Udo, Pardal, Luís Alberto, Ruy Gonzalez… Eram poucos, todos amigos. Era muito legal surfar naquela época. A água limpa e aquela camaradagem que deu consistência emocional para carregarmos o surf pelo resto de nossa vida. Porque a amizade é uma situação de querer estar junto, uma turma que tem os mesmos interesses e viaja pelo mundo com você. A partir de 1972, começamos a viajar. Comecei a ir para o litoral norte com o Roberto Teixeira e Carlinhos Motta que já tinham carro, eu estava com 16 anos. A gente tinha aquela região como um lugar mítico. Fui a primeira vez direto para Maresias, não lembro com quem, mas alguém já conhecia. Serginho Lunardelli, Zé Maria, Frank da Guarda e o Lalado foram os caras que mudaram de São Paulo e foram morar no sertão da Baleia. Eles eram os mais velhos dessa primeira turma do Guarujá e tiveram a coragem de realizar o sonho.

A turma era nós, em Pitangueiras, Luciano Figliolia, Mané, Bento, Sergião, Serginho… Difícil lembrar de todo mundo. Tinha o pessoal das Astúrias, Roberto Teixeira, Teto, Luís Mello, Magoo, Chicão. A turma de nativos também do Guarujá, o Preto, Boi, Waltinho, Udo, Pardal, Luís Alberto, Ruy Gonzalez… Eram poucos, todos amigos. Era muito legal surfar naquela época. A água limpa e aquela camaradagem que deu consistência emocional para carregarmos o surf pelo resto de nossa vida. Porque a amizade é uma situação de querer estar junto, uma turma que tem os mesmos interesses e viaja pelo mundo com você. A partir de 1972, começamos a viajar. Comecei a ir para o litoral norte com o Roberto Teixeira e Carlinhos Motta que já tinham carro, eu estava com 16 anos. A gente tinha aquela região como um lugar mítico. Fui a primeira vez direto para Maresias, não lembro com quem, mas alguém já conhecia. Serginho Lunardelli, Zé Maria, Frank da Guarda e o Lalado foram os caras que mudaram de São Paulo e foram morar no sertão da Baleia. Eles eram os mais velhos dessa primeira turma do Guarujá e tiveram a coragem de realizar o sonho.

O MUNDO PARA EXPLORAR

Vivendo aquelas aventuras de surf e exploração no Litoral Norte de São Paulo, no Sul do Brasil, no Peru… Acendeu uma chama que não se apagou no coração de Sidão. O que provocou essa fagulha?

SIDÃO – Acho que foi tudo instintivamente. Tentamos entender, porque também foi para muitos surfistas. A vontade de ampliar o seu mundo, o seu universo por meio da busca das ondas. Aquilo não era uma justificativa, era mais um ingrediente para você ir atrás do seu Dharma, da sua missão. Achar pessoas novas, culturas novas. Essa missão de explorar as coisas e escrever sobre isso, que foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, escrever sobre as viagens. Minha intenção quando eu era moleque era surfar todas as ondas do mundo, conhecer todas as civilizações e a ambição máxima: olhar todos os rostos do mundo. Quatro bilhões de pessoas… Eu queria ir para lugares que têm ondas e ninguém conhece. Tudo isso começou por aqui.

“Tivemos um privilégio que acho importante, o de satisfazer a sensação de descobrir novos lugares. Surfar pela primeira vez em um lugar. Nem que fosse uma praia aqui no Litoral Norte. Essa sensação de desbravamento é um privilégio. Começou aqui no nosso litoral.”

Isso pode ser transportado para países do resto do mundo. Fui para Sri Lanka em 1981, não existia nada. Em Bali, me deram um toque de que havia um lugar que era igual a Bali 10 anos antes. Peguei o primeiro avião e fui embora…

VIAJADO

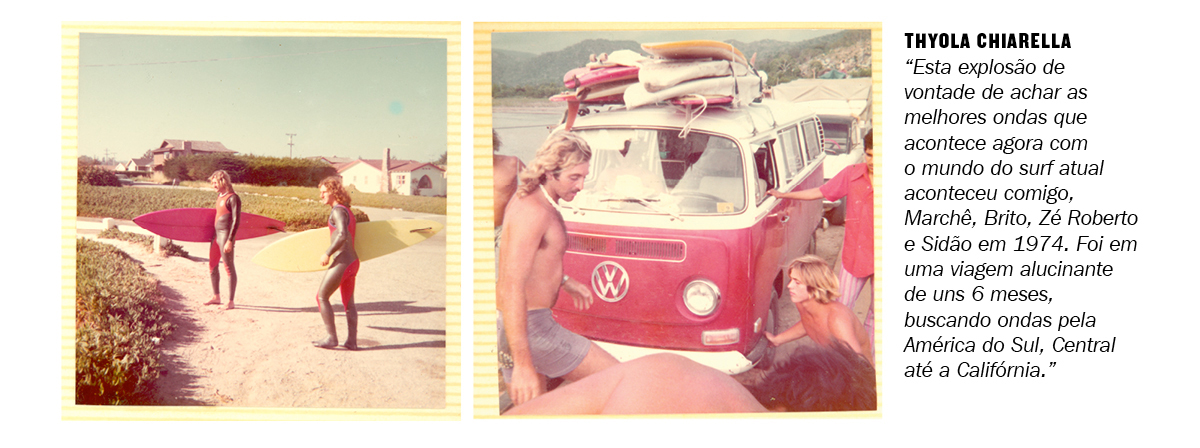

Sidão foi pioneiro (entre os surfistas brasileiros) em picos como El Salvador (74), Sri Lanka (81), Huahine, no Tahiti, em 1983, e Tavarua (86). Dessas aventuras e experiências talvez a mais arrojada tenha sido a jornada de 1974 com um grupo de amigos do Guarujá. Voltou ao Peru quase dois anos após sua primeira viagem internacional, o objetivo era chegar até a Califórnia, passo a bola novamente para Sidão relatar como foi.

SIDÃO – Peru 72 foi mais uma comprovação de que aquele era o caminho. Se é que você quer ser feliz neste planeta! Aí que veio a luz: eu quero viajar pelo mundo surfando. Ponto! Com os amigos de preferência, ou não. Um ano e meio depois, eu, o brother Zé Roberto Rangel, da Town & Country, e o Thyola, planejamos uma viagem mais longa, que começou em abril de 1974 com a ideia de partir do Peru e chegar à Califórnia. A viagem começou com o Britão e Marché também, mas acabamos nos separando. No Peru, em março, era aquele fog, neblina para caramba no final do verão. Em Señoritas, você nem via as ondas no outside. Da praia não sabíamos o tamanho que estava o mar. Em julho, chegamos na Califórnia desbravando o que viesse pela frente. De Lima fomos para a Costa Rica direto. Fomos de avião até San José. Pegamos em Playa Manoel Antônio, que nem era o melhor pico. Não sabíamos que havia boas ondas lá, não tinha Surf Report.

“Depois fomos para El Salvador, que foi uma baita surpresa, surfamos Sunzal e La Libertad. Foi um pouco antes da revolução. Era uma onda internacional e ninguém sabia que existia. Éramos só nós três em La Libertad e três americanos que conhecemos lá, que vieram de Kombi da Flórida e estavam ficando em Sunzal.”

Três surfistas do além, ninguém famoso. Ficamos surfando juntos umas duas semanas em El Salvador. Falamos que estávamos indo para a Califórnia, eles nos convidaram para ir junto. ‘Vem com a gente.’ Fomos em seis na Kombi deles, atravessamos El Salvador, Guatemala, em maio de 1974 entramos no México e sabíamos que lá tinha ondas, mas fomos perguntando para os pescadores: ‘Adonde hay olas?’ Fomos perguntando e chegamos em Puerto Escondido. Não tinha nenhuma pousada de frente para a praia. Lembro que eu dormia em rede, porque não tinha nada. Eu tinha 19 anos, faria 20 em setembro e estava lendo Os Irmãos Karamázov, de Dostoiévski, com uma vela na minha rede, e passa o Zé Roberto na praia e fala, ‘Pô! Fica lendo essa porcaria aí. Vamos zoar.’ Sempre gostei de misturar a literatura com a minha vida de surf. Para encher a cabeça de alguma maneira também.

Dali fomos para a Cidade do México, porque os caras iriam para a Flórida. Não queríamos ir para a Flórida, porque não tem ondas lá. De lá eles seguiram de Kombi para a Flórida, e pegamos um avião para Los Angeles. No Peru, havíamos encontrado um americano, o Burke, que estava viajando por mais de um ano. Ele falou que poderíamos ficar na casa dele na Califórnia. Tínhamos ficado de três a quatro meses no maior perrengue, comendo bananas, dormindo em redes, aquela coisa. Quando chegamos lá, o cara morava num bairro que seria tipo o Morumbi. Um lugar chamado Pacific Palisades, em LA. Um lugar chique e bacana, casas com piscina. Aqueles bairros estilo americano, sem muros, um gramadão na frente. O pai dele era um cara gente boa e a mãe era repórter do LA Times. O coroa tomava um gin toda noite, dormia até tarde com a mulher.

Eles jogaram um quarto na nossa. A gente era representante do filho deles, que não viam há um ano. Era uma coisa emocional. Eles tinham uma filha mais nova, foram super legais e receptivos. Falamos que iríamos ficar umas duas semanas para conhecer a Califórnia, mas não imaginávamos que a costa era tão grande. Deixamos parte de nossas coisas lá. Pegamos uma carona e fomos até Santa Cruz. Depois voltamos até San Diego e retornamos a Los Angeles. Surfando o tempo todo. Em inúmeros points. Tudo de carona. Meu irmão Datcha também foi passar um tempo com a gente. Nós falamos para o dono da casa que iríamos ficar umas duas ou três semanas e acabamos ficando três meses na casa dos caras. Fomos para a Disneylândia. Foi uma época mágica. Arrumei uma namorada ali. A Melody. Amiga da irmã do Burke. As amigas da irmã dele tinham 15, 16 anos, e nós tínhamos 18, 19. Começou a bagunça. Aí elas escolheram entre a gente com quem elas queriam ficar. Foi bem divertido. Tenho a lembrança de que em 4 de julho de 1974, a festa da Independência Americana, eu passei na casa (um apartamento) dela, perto de Malibu. Eu fiquei com ela perto da praia, e os caras foram lá para cima, no morro de Hollywood, para ver a explosão de fogos do 4 de julho. Tudo mágico.

DE VOLTA AO BRASIL

“No segundo semestre de 74, voltei ao Brasil e comecei a planejar minha vida em função das viagens. Estudei na USP todo o ano seguinte e nas férias fiquei três meses no North Shore. No final de 1975, que fui para o Hawaii pela primeira vez.”, conta Sidão.

No ano seguinte, 1976, eu fui para o Hawaii pela primeira vez, em dezembro, reparti com Sidão um quarto em Ke Iki Road, entre Waimea e Pipeline. Era a segunda temporada havaiana dele, para mim o debut nas ilhas. Foi aí que nossa amizade se estreitou. Ele cozinhava e enquanto eu lavava os pratos e panelas ele pegava seu violão e mandava uma MPB, ou Rocky Racoon e outras dos Beatles. No início de 1977, viajamos até Maui para surfar Honolua Bay.

Em 1978, Sidão com os amigos Bruzy e Marquinhos de Ubutaba, foram até a praia da Pipa (RN), com uma caminhonete D10, parando e descobrindo picos de surf pelo caminho. No final dos anos 70, ele começou a estruturar o seu esquema de trabalho para poder continuar viajando e vivendo o sonho do surf.

SIDÃO – Minha mãe morreu em 1975 e foi um baque. Meu pai nem queria que eu fosse para o Hawaii, mas falei para ele que era ao contrário — eu precisava ir. Nos anos seguintes a minha família também começou a ficar em uma situação econômica difícil. E a partir de 1977 foi isso que me deu uma segurada. Comecei a trabalhar para poder ganhar grana para viajar. Eu trabalhei em uma madeireira com um tio meu, irmão do meu pai. Ganhava uma merreca, mas meu objetivo era ganhar algum dinheiro para poder sair fora, ser quem eu sou.

Eu sabia que como jornalista isso iria demorar para caramba. No começo, eu quis fazer um negócio que me desse dinheiro para viajar, ligado ao surf. Não importava o que fosse, mas ligado ao surf de alguma maneira.

No verão 73 / 74, antes da viagem para a América Central, junto com meu amigo Zé Roberto Rangel montamos a Green Room — uma fábrica de pranchas. Chegamos a fazer 14 pranchas, que foi o suficiente para pagar as passagens dessa viagem toda. Eu e o Zé éramos os sócios. Ele era o shaper, e eu laminava. Eu cheguei a shapear algumas pranchas, mas a maioria foi ele que fez. Laminávamos lá na garagem do meu prédio no Edifício Monguatá, nas Pitangueiras. Fazíamos de tudo, até quilhas. Depois comecei a fabricar cordinhas, até ficava com bolhas nas mãos. Comecei com o Zé Roberto, fazíamos com tubo cirúrgico, colocávamos os fios de cordão de nylon forte dentro, duas presilhas e fazia uma cinta para prender na perna com velcro, embalávamos e vendíamos com a marca Lightning Bolt — acessórios, pois as pranchas estavam com o Thyola, e a confecção com o Fernando Chivas e o Zezinho. Isso era o início de 1979.

Meu grande cliente era o Nelson Machado, das lojas Waimea no Rio. Ele comprava a minha produção de seis meses. Eu fabricava tudo, colocava no carro e levava até o Rio. Nesse começo, éramos eu e o Burú (Marco Cordeiro). Chegávamos no Rio e o Nelson Machado falava: “Vamos curtir o Rio”. E nos levava para almoçar no Porcão. A gente se deu muito bem, nós ficamos amigos. O Nelson era uns 5 anos mais velho que eu. A Waimea só tinha uma loja na rua Montenegro, com muito movimento. Vendíamos na Magno e também na Dona Henriqueta da Galeria River, loja Surf’s. Era uma época totalmente roots, colocávamos as cordinhas em cima do balcão da loja para vender. Com o Nelson, às vezes chegávamos, íamos almoçar, depois pegávamos uma praia, à noite ainda saíamos. Chegávamos na casa dele às duas da manhã e aí abríamos o mostruário, e ele comprava uma produção de quase um semestre inteiro.

Percebi que não dava para ficar nessa e decidi abrir uma empresa. Tinha que fazer. Como eu poderia entregar produtos por todo o Brasil? Não tinha como.

NASCE UM

IMPÉRIO DO SURF

Em 1979, ele fundou a OP no Brasil. A empresa foi protagonista de uma arrancada extraordinária, com crescimento exponencial e atitudes arrojadas. O Brasil vivia em um mundo paralelo, espelhando-se no modelo internacional, mas dando saltos próprios alavancados por um mercado que se descortinava em meio a um país tropical. Os surfistas que decidiram se transformar em empresários de surfwear tinham duas opções, criar uma marca própria ou registrar um nome de apelo que estava nas revistas americanas. Muitos optaram por esse caminho.

Como surgiu a ideia de fazer a OP?

SIDÃO – Não tinha um mercado de surfwear estabelecido na época. Era uma coisa embrionária, que os amigos vendiam para os amigos. Não era uma loja no shopping, empresa, não tinha nada disso. Acabei começando o negócio de confecção, que explodiu. Pensei assim, vamos registrar a primeira marca que for para poder fazer uma empresa.

Peguei a primeira Surfer, ou Surfing, que tinha lá e a primeira marca que vi foi a OP. Pedi para um cara registrar. Levou uma semana. Eu registrei no dia 12 de setembro de 1979. Eles tentaram registrar no dia 18 de setembro. Os americanos tentaram adulterar um carimbo de data e ainda tomaram uma dura do juiz. Eu até tentei falar com eles de trabalharmos juntos. Eles disseram não. Na época era aquela prepotência George Bush. Eles pensavam tipo, Brasil é terceiro mundo. Ali é o fim do mundo. Tem até uma teoria polêmica que diz que graças a isso que o surf no Brasil cresceu e chegou ao nível que hoje está, com o Gabriel Medina disputando um título mundial. Se eu tivesse aberto a perna para os gringos naquela época…

Essa conversa tem pano para a manga e mais tarde vamos deixar o Sidão explicar a sua versão. O fato é que no início dos anos 80 houve uma febre de empresários brasileiros folheando as revistas estrangeiras procurando marcas que ainda não estivessem registradas. Desde o meio dos anos 90 até o início dos anos 2000, o mercado globalizado foi se transformando. Hoje as marcas internacionais líderes, as australianas Quiksilver, Rip Curl, Billabong e as americanas O’Neill, Oakley, Volcom, Hurley — todas têm contratos de licenciamento, ou até abriram sucursais brasileiras de suas matrizes no exterior. A história entre a OP Internacional e a OP brasileira foi diferente.

Antes de falar sobre isso, vamos entender o que acontecia aqui no Brasil, a transformação que o nosso mercado (de surf) sofria, como isso foi acontecendo e por que o comportamento empresarial de Sidney Tenucci foi tão marcante. No dia 30 de outubro de 1979, em uma lojinha pequena de rua, numa casinha bem em frente ao Ginásio do Ibirapuera, na rua Manoel da Nóbrega, era inaugurada a primeira loja da OP, com um coquetel para os amigos da turma do Guarujá.

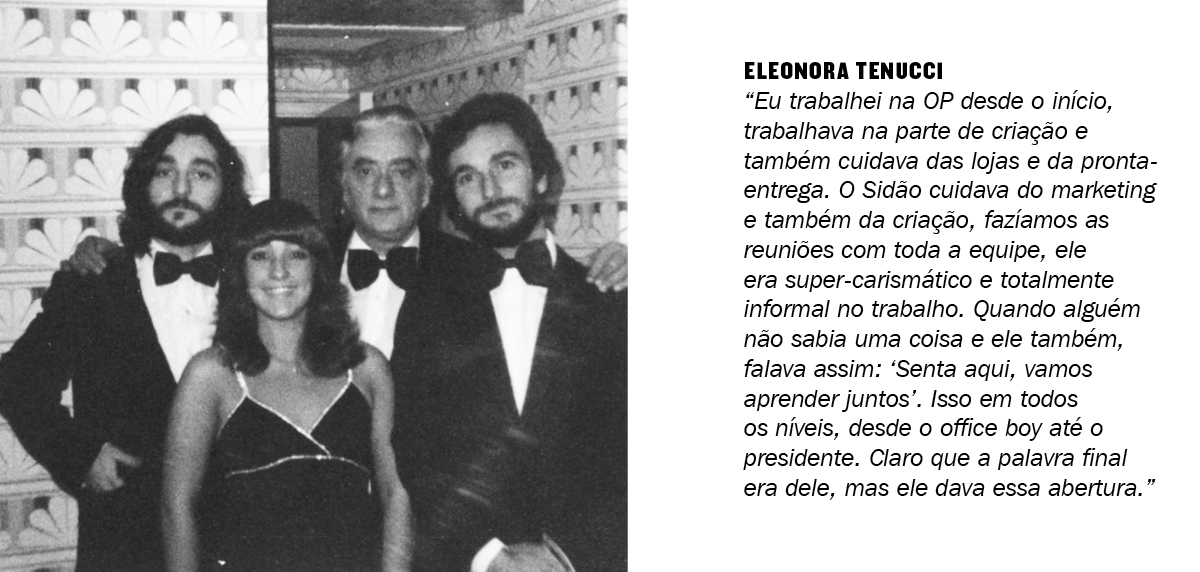

A OP começou com um investimento de US$ 5.000, devagarinho e foi crescendo. Uma bolada que o irmão de Sidão, Datcha, ganhou na loteria esportiva gerou uma injetada de capital na empresa. A irmã mais nova deles, Eleonora, também trabalhou na OP desde o início. O crescimento estratosférico que a marca teve no Brasil nos anos 80 e 90 foi em virtude de uma série de fatores, uma receptividade do mercado para os produtos de surfwear, que ainda eram uma novidade, e tacadas de marketing do próprio Sidão. Ninguém melhor que ele para contar a sua versão.

SIDÃO – Foi uma contingência do próprio crescimento do mercado, procuramos fazer produtos com conceito, que não existiam, lançá-los no mercado de forma inteligente. Produtos que tinham todo um cuidado especial de originalidade de criação e muita qualidade. Acho que o grande mérito nosso com a OP, perante à sociedade brasileira, não só como uma marca de nome gringo, foi mostrar que era altamente viável, pois a surfwear tinha um apelo muito forte, era um meio de vida válido. Para um grande mercado, para o avô, para a avó, para tia, para a PQP. Os meus amigos se envolveram. O Tucano foi um cara que começou a carreira dele comprando minhas carteiras OP e vendendo. Fico (Raphael Levy) começou como meu representante, depois passar a produzir carteiras para mim. Na oficina da mãe do Alfio (Lagnado) ele começou produzindo chaveiros OP. A maioria desse pessoal teve alguma ligação com a marca OP. Então essa sensação de que a gente vive essa coisa mágica (que eu falei antes), essa sensação de se apropriar da sua missão. Do que você acredita e sente, vive no dia a dia, foi fundamental para a gente fazer 30 lojas, nos melhores shoppings do Brasil. Eram 15 lojas próprias, 15 franquias, isso monomarca, fora mais 1200 a 1500 clientes multimarca. A empresa cresceu dentro do mercada durante 15-20 anos, estimo que fomos líderes durante uns 17 anos. De 79 até o final da década de 90 praticamente. Até quando começaram a dar alguns problemas.

“Crio uma metáfora que estou com dois cavalos, depois uma quadra, oito, 16 e vai crescendo e você tem que fazer a curva e segurar. Foi uma coisa bem louca. Revolucionamos a indústria da moda no Brasil. Numa época em que não existia a formatação de franquias.”

Fomos pioneiros. Acho que isso foi uma das características da empresa, não só de produtos, como também em atitudes inovadoras. Eu falo de boca cheia. Não sou só eu que falo, é o Renato Kerlakian, da Zoomp; o Tufy Duek, da Forum; o Carlinhos Miéle, da M. Officer; o próprio Herchcovitch, todos esses caras. Todos eles me falaram, ‘Você revolucionou, foi um marco da história da moda no Brasil’. Não sendo egresso do mundo da moda, não tendo histórico familiar no mundo da moda. Na formatação do varejo não havia a Associação Brasileira de Franquias. A gente fez um manual de franquias, porque achávamos que era interessante fazer uma coisa que fosse exclusiva para a nossa linha de produtos. O mercado de surf shops ainda era muito incipiente. Em 1978 e 1979, tivemos que incentivar os clientes a criar um ambiente 100% OP para expor nossos produtos da maneira correta.

Fomos pioneiros. Acho que isso foi uma das características da empresa, não só de produtos, como também em atitudes inovadoras. Eu falo de boca cheia. Não sou só eu que falo, é o Renato Kerlakian, da Zoomp; o Tufy Duek, da Forum; o Carlinhos Miéle, da M. Officer; o próprio Herchcovitch, todos esses caras. Todos eles me falaram, ‘Você revolucionou, foi um marco da história da moda no Brasil’. Não sendo egresso do mundo da moda, não tendo histórico familiar no mundo da moda. Na formatação do varejo não havia a Associação Brasileira de Franquias. A gente fez um manual de franquias, porque achávamos que era interessante fazer uma coisa que fosse exclusiva para a nossa linha de produtos. O mercado de surf shops ainda era muito incipiente. Em 1978 e 1979, tivemos que incentivar os clientes a criar um ambiente 100% OP para expor nossos produtos da maneira correta.

Essa foi a grande magia do negócio. Refletir sobre isso me faz ver uma coisa que eu não percebia na época, porque era tudo muito instintivo. Não projetei o crescimento da OP. Eu fui sendo levado, conforme a onda foi me levando. O crescimento empresarial também foi uma onda que eu peguei e não sabia o tamanho, não sabia aonde eu ia parar com ela, foi crescendo 1000% ao ano, literalmente. Cheguei a ter 500 funcionários diretos, mais 1000 indiretos que acabavam trabalhando praticamente em função da empresa.

Eu, surfista poeta, queria viajar pelo mundo, comendo banana em Sri Lanka, com 1.500 famílias nas minhas costas, isso se tornou difícil para caralho, porque não era bem o que eu queria. Mas tinha um lado meu que tinha o tesão de fazer bem feito e me empolgava com as coisas que davam certo, sempre fui empolgado. Cada vez as coisas davam mais certo. Então, eu fui sendo levado pela onda.

Não foi planejamento. Instintivamente pensava: ‘O que eu preciso? O que é relevante para a marca? Ter uma equipe legal. Legal!’ Quero escolher caras com quem eu me identifique também. Primeiros atletas? Irmãos Taiu e Totó Bueno, Christian e Dodo Von Sydow, meus amigos do Guarujá. O Tinguinha Lima veio quase concomitante, muito novo. Um baita talento. Ele e o Zé Roberto, que era o manager dele, lembro que sentamos em umas caixas de papelão ali no estoque da OP. Negociamos o contrato ali mesmo, uma coisa totalmente surf. Tratar com um patrocinador que pega onda também é outra coisa. Todo o investimento era feito aqui, com surfistas/atletas brasileiros, como Ricardo Bocão, Paulo Rabello, Dadá Figueiredo, Daniks Fischer, Formiga etc.

As revistas foram criadas na época e foram oferecidas para mim em primeira mão, porque eu era o líder de mercado.

O primeiro boneco da Fluir o Claujones jogou para mim. O primeiro boneco da Trip, o Paulo Lima levou para mim. Nas primeiras edições da Fluir e da Trip, eu já estava nas páginas principais.

OP PRO A EVOLUÇÃO

DOS FESTIVAIS

Em 1985, quando foi realizado o primeiro OP Pro, na praia da Joaquina, a história de tudo que havia sido feito em termos de eventos, a evolução que veio dos primeiros festivais de Ubatuba, organizados por Paulo Issa; passando pelos campeonatos de Saquarema, com shows de rock; os Waimea 5000, internacionais do Rio que traziam um pouco da experiência do havaiano Randy Rarick, que dirigia a IPS (circuito mundial) na época. O último Waimea 5000 ocorreu em 1982. Nesse mesmo ano, começou a ser realizado na Joaquina o Festival Olympikus, um campeonato que cresceu até 1984 e acabou. Os organizadores, Flavio Boabaid e Roberto Perdigão estavam com um impasse. Por outro lado, o OP Pro da Califórnia, no meio dos anos 80 se transformava em um evento gigante, ao redor do Píer de Huntington. O festival de Ubatuba estava revigorado. Aquela janela de um evento de verão, no Sul do Brasil, não poderia ser desperdiçada. O jeito foi ligar para o Sidão, que dirigia a marca líder do mercado. O OP Pro 85 foi um sucesso estrondoso. O segundo campeonato, o OP PRO 86, foi e é até hoje o recorde mundial de participantes: 734. Dez dias de evento consecutivos com baterias iniciais de 10 competidores das 6h30 da manhã até escurecer. Pro, Amador Open e Junior, Pranchinha feminino e masculino, pranchão masculino, mais bodyboard masculino e feminino. Neste ano de 1986, nasceram as reuniões para estruturar o circuito Abrasp, que ganhou vida em 1987. Algumas das reuniões ocorreram na sede da OP em São Paulo.

Em 1994, o OP Pro trouxe a praia de Imbituba de volta ao cenário com uma etapa da Abrasp. As ondas apareceram grandes para saudar. Em 1995, a ousadia foi ainda maior, o OP Pro começou em Maracaípe (PE), teve todas as eliminatórias lá, e os 16 melhores do campeonato, classificados para as oitavas de final homem a homem, foram levados para Fernando de Noronha. Este também foi o primeiro grande campeonato naquela ilha.

“Será que o Medina estaria aí hoje? Eu não acredito. Será que alguma marca teria fomentado o mercado brasileiro para ele se tornar tão competitivo como hoje?”

O GUERREIRO

SOLITÁRIO

A visão de marketing de Sidão sempre teve uma singularidade, ao mesmo tempo, ele sempre procurou passar o feeling do esporte e do estilo de vida que vivia e sentia de forma autêntica. Colocou a alma não só em seu surf, mas na empresa que vislumbrou. O que ele conseguiu foi trilhar um caminho que acelerou o crescimento do surf brasileiro. O que Sidão nunca conseguiu, ao contrário de todos seus colegas, foi acertar um acordo com as marcas originais nos EUA, da Austrália, ou do Hawaii.

SIDÃO – Meu pai me ensinou o seguinte: ‘Você não é melhor que ninguém, mas ninguém é melhor que você’, não tem essa do cara ser melhor. Tem muitos brasileiros que são mais instruídos, tem mais cultura, para mim não existia esse sentimento de inferioridade em relação aos gringos. Não tinha esse papo. Somos seres humanos como qualquer outro, e eles tratavam a gente como se fossemos índios ou sei lá o que! Terceiro mundistas. ‘Índio é uma palavra que merece muito mais respeito do que terceiro mundista. Então, o preconceito deles me ajudou. Quer saber? Ajudou para caramba o surf no Brasil. Porque essa história fomentou uma situação em que nós tínhamos que nos defender e fazer a coisa acontecer por nós. Independente deles. Se não desse certo com a OP, talvez eu optasse por uma outra marca, mas na verdade o direito era meu, dentro dos direitos da lei brasileira. Eu nunca tive aquela coisa da subserviência que muitos povos têm em relação aos gringos.

DADOS

RACIONAIS

Nós registramos em 12 de setembro de 1979, eles tentaram seis dias depois. A lei brasileira determina que qualquer marca registrada no país e que não sofra uma ação de nulidade nos cinco anos subsequentes não é mais passível de contestação, em nenhuma hipótese. Nós nunca sofremos nenhuma ação dos gringos, pelo contrário, vieram várias vezes tentar comprar, depois de eu ter ido até lá nos EUA, vieram negociar aqui — depois desses cinco anos. Nós estamos resguardados juridicamente e pela própria realidade. Eles nunca vieram tentar brigar, porque viram que não tinham condições.

“No começo da década de 1980, tentei um acordo amigável, que eles, com a atitude ‘Bush’ prepotente de costume, só queriam fazer se nós, os “índios” do Terceiro Mundo, aceitássemos colares de vidro, pentes de plástico e miçangas. Não teve negócio.”

Segundo dado: em 1987, teve um tratado mundial sobre o direito de marca dos países signatários, o Brasil faz parte. O Tratado de Paris ocorreu oito anos após o registro da marca, ele reza que qualquer marca considerada notória mundialmente a prioridade é dos proprietários que a registram originalmente em um dos países do Tratado. Ou seja, isso só foi válido a partir de 1987, mais uma vez, 8 anos depois do nosso registro aqui. Se você faz o registro de uma marca no Brasil, você tem prioridade sobre quenianos, americanos — quem for. No nosso caso, nós temos prioridade de seis dias antes dos gringos. Estávamos e estamos integralmente dentro da lei.

O fato é que o trabalho dele e sua equipe foi marcante, criativo e de grande sucesso. Durante a entrevista Sidão inflamado se lançou algumas perguntas, que ele mesmo respondeu:

Sabe por que eu fui teimoso e não quis conciliar? Eu não quis me ajoelhar diante de uma mentalidade obtusa em relação ao Brasil e porque eu não via nenhuma vantagem para nós. Eu estava no mesmo nível. Quer fazer um negócio vantajoso para os dois lados? Estou dentro. Quer fazer só para você… Vai tomar no seu cu. Eles chegaram para mim e falaram: ‘Passa a marca depois a gente conversa.’ Eu falei — a marca é minha. Vou passar para você desde que sejam condições favoráveis para ambos os lados.

O Jim Jenks, que era o cara que começou a OP, na verdade comprou a marca de um fabricante de pranchas. Só que chegou um ponto em que ele queria ficar só passeando de iate e a vendeu por milhões. No início ele pagou uns mil dólares pela marca e devia ter uma paixão pela coisa e fez acontecer. Em um determinado momento a grana falou bem mais alto. Normal. Não acho isso errado. Só acho que foi um pouco triste. Uma vez na Califórnia, quando eu perguntei para a secretária dele se ele continuava surfando… Ela riu. O surf já não era uma prioridade para ele fazia tempo. Estava fora do radar do que ele queria como prazer. O que ele queria era ‘no problem with money’. E também foi um cara que nunca me dei bem. Ele levou a parada para um lado pessoal. Se ele fosse um pouco mais inteligente provavelmente a gente teria feito um bom negócio há muito tempo.

Não estou falando que o Jim Jenks esteja errado, na sua visão eu era o cara que tinha roubado a marca dele. Só que a lei era a meu favor, se a lei não permitisse, eu não teria feito e seguido dessa forma. Você acha que eu iria dedicar a energia da minha vida por um negócio que eu não pudesse fazer? Considerando isso, me trate bem, como eu vou tratar você bem e vamos fazer negócio. Nos anos 80 ele estava com a mala cheia, ganhando 400 milhões de dólares por ano, o Brasil era o cu do cavalo do bandido. Ele estava preocupado com o mercado no Japão, o mercado na França. Hemisfério Norte. O quê? Brasil? Onde que é mesmo, na África? Então, a ignorância dele, a prepotência, foram boas para nós. Não só para mim pessoalmente, ou financeiramente, como foi uma coisa histórica para o próprio Brasil.

Isso criou uma coisa que podemos conjecturar a vida inteira aqui: o que seria, se isso não tivesse ocorrido assim? Será que o Medina estaria aí hoje? Eu não acredito. Será que alguma marca teria fomentado o mercado brasileiro para ele se tornar tão competitivo como hoje? Com certeza para o Brasil, para a capacidade do Brasil de se impor no mercado, como o terceiro ou quarto mercado de surf no mundo hoje. E os próprios surfistas serem competitivos nesse nível. É isso que aconteceu, a história andou para este lado. Se não tivéssemos representatividade, fôssemos o 50o mercado… Seria diferente.

Você vê como são as coisas? Eu achei legal, achei poético.

… O Alfio é mais empresário — Eu sou mais poeta.

A Hang Loose acabou tomando o lugar da OP como a maior marca brasileira, usando a mesma equação de marketing do Sidão, foi a segunda marca paulista a subir como um foguete e tomar a ponta em vendas no mercado de surfwear. Diferente de Sidão, que concentrou todas as suas fichas na OP, Alfio Lagnado montou a Surf Co., com a sua marca principal a Hang Loose e diversos licenciamentos. Foi uma evolução da receita de empresário no Brasil.

A grande tacada de mestre da OP foi saber gerar os recursos e encontrar o equilíbrio no tripé básico que sustenta qualquer marca de surfwear: a) investir na mídia — Sidão tinha os anúncios mais bem posicionados nas revistas de surf durante sua fase áurea; b) fazer eventos — o OP Pro era uma lenda, um campeonato que se transformou em algo antológico desde sua primeira versão — 85 na Joaca; c) equipe — sempre com atletas de carisma e de chegada.

Hoje o mundo do surf mudou, não se dirige uma empresa com a alma acima da razão.

O PRIMEIRO

CHAMADO

Existe um porquê de o Sidão ter optado por estudar Jornalismo ao invés de administração ou economia. Há uma década, Sidão começou sua aventura literária, digamos, mais profunda, lançando seu primeiro livro: Almaquatica. Não é que ele não tenha escrito profusamente para as publicações de surf, começou em 1975 no embrionário jornal dos irmãos Mansur, Surf News. Depois ainda assinou textos para a Brasil Surf, Pop, Fluir, Trip, Hardcore, Almasurf, Venice Mag e até para a Surfer Magazine.

Os três livros que ele lançou foram de toadas totalmente diferentes, porém todos têm um tratamento artístico que faz jus ao estilo de escrita de Sidney, sofisticado e direto da alma.

A última viagem literária de Sidão é um romance inacabado, ambientado na Escandinávia, o qual tive a oportunidade de ler alguns capítulos. Talvez a mais louca de suas criações escritas.

DESTINATION UNKNOWN — Destino desconhecido.

Para que universo paralelo nos leva o próximo passo de nossa alma? Este é um dos maiores mistérios da vida. Sidão sempre foi um cara espiritualizado…

Ele disse: ‘Os humanos se superam em seus desafios’

SIDÃO – The Human Thrives on Challenges — Fazer acontecer. Chegar lá e provar que você consegue (pode chamar ‘egoico’, mas faz parte). O prazer de criar um produto bacana, o prazer de se reconhecer como uma pessoa que está criando.

Como fazer isso? Se sentindo bem.

Nossa! Tive um prazer incrível. Isso é de uma relevância para você mesmo. Isso é muito efêmero (plac — estala os dedos).

Você mesmo fala: ‘Nossa! Estou alinhado com Deus.’

Não posso nem dizer que Sidão está lutando contra essa doença “marvada” que vai se apossando. Ele surfa a condição de estar preso a uma cama, como encarou toda a sua vida.

Na virada do século, quando foi acometido pela primeira vez, seu foco mudou. O mundo todo estava em transformação, a estrutura da OP estava grande, e as dificuldades afloravam. Ele perdeu o pique. Depois voltou com a marca em forma de licenciamentos. Ressurgiu. Continuou viajando e assimilando experiências para escrever sobre elas com feeling. O feeling do surf nunca o abandonou.

Nos últimos anos Sidão se transformou em um verdadeiro escritor, de mão cheia. Talvez sua grande vocação inicial, original. A vontade de surfar e conhecer o mundo desviaram, ou melhor, iluminaram seu caminho culminando na pessoa que ele se transformou, com seu erros e acertos, mas marcante. Marcante em todas as proposições de vida que se lançou. HC